訓練3日目になりました。今日はCAD研修の2日目で、昨日は最も覚えることが多い一日でしたが、今日は画層とかレイアウトといったちょっと概念的な、でも使いこなすには重要な部分を学びます。

今日の講師はオーク情報システムの首藤講師です。

今日の講師はオーク情報システムの首藤講師です。

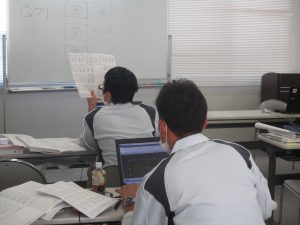

集合教育のいいところは、自分もついていけるかどうかの緊張感 があることですが、取り残されない安心感というのも同時に必要です。

があることですが、取り残されない安心感というのも同時に必要です。

寮室は冷暖房完備なので、なんとなく生活環境は前のコースと同じならいいかな?なんて思っていましたが、昨日訓練生の一人から、「加湿器あったら貸してもらえませんか〜?」の声が。 そうでした、真冬だったんでした! 乾燥しているとインフルの原因にもなります。早速6台の加湿器をリース屋から入れたのですが・・・デカい。 寮室の大きさと比べると3倍ぐらいの能力です。 午前中に来たので昼休みに配布しました。 「うわー!ホテルみたいっすね!」

寮室は冷暖房完備なので、なんとなく生活環境は前のコースと同じならいいかな?なんて思っていましたが、昨日訓練生の一人から、「加湿器あったら貸してもらえませんか〜?」の声が。 そうでした、真冬だったんでした! 乾燥しているとインフルの原因にもなります。早速6台の加湿器をリース屋から入れたのですが・・・デカい。 寮室の大きさと比べると3倍ぐらいの能力です。 午前中に来たので昼休みに配布しました。 「うわー!ホテルみたいっすね!」

テクニックを習得すると、次はよりスマートな方法でやってみたくなるものです。そこでちょっとクイズっぽく出題して実際にどうやってやるかを分かった人からみんなに解説してもらいます。 これもアウトプット学習の一環です。

2020年1月24日 8:54 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

パソコンを使用した研修は、今日からCAD研修に入ります。

CAD技術の習得を訓練校での目標にしてきた者も多く、またその後の実技実習にもつながる要の研修種目でもあります。

このCAD研修は、当訓練校ではとび、鉄筋、型枠の若年3コースのいずれでも主要科目としています。 そしてそれ以外に年4回、短期CADコース(呼称は来年度から「建設スキルアップコース」となります)を開催しています。

そしていずれのコースのCAD研修でも当校が標榜しているのが「誰一人取り残さない」ということです。

そのために講師の人数は非常に手厚く、多人数(約20名)の短期CADコースでも受講生4名程度に1人、若年コースですと例えば今日の型枠コース初日は、なんと訓練生6人に対し講師(アシスタント講師含む)は6人! 個人教授状態になっています。

これには、毎回主務講師であるオーク情報システムの講師の他、大林組東京本店生産設計部や、同東京本店工事部工事推進課の応援を仰いでいます。 今回は工事推進課から講師の応援をいただいています。

午前中は、基本的なCAD操作の習得ですが、「頭で覚える」ような指導ではありません。 ほぼ「手と目で覚える」ような感じです。 内容は濃く、進度はかなりのものですが、ほぼマンツーマンの状態で見守られながら進むので置いて行かれることはありません。

頭に血流がかなり消費されているので、お昼はしっかり食べて午後の基礎コマンド演習の続きに臨みましょう・・・・ん?1時になりましたが一人足りません。

午前中のパソコン研修でフル稼働した頭が、昼ご飯で栄養を補給して節電モードになってしまったようです。 もちろんすぐ部屋に起こしに行きましたが、やはり昨日より負荷はかなり強いようですね。

今日一日でCADは・・・まあ、とりあえず描けるかな?ぐらいには上達しています。 でもまだまだ使いこなすまでには課題は山積。 「やれるか不安もあったが、やったらちゃんとできた!」の連続であってほしいと思います。

2020年1月23日 7:27 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

1月22日

入校式から一夜明け、朝礼から始まる一日の訓練が始まりました。

前半は座学なので、朝礼も作業モードではありません。

ラジオ体操と本日の訓練のブリーフィングを行います。

今日は1日、パソコンの基礎とWord/Excelの実習です。

これらは最近、学校で正課の授業として行われていることもあり、久しぶりであることを除けば結構理解度はあるようです。

午前午後と、演習問題をやりながら手を慣らし、そして明日からのCAD研修の前段研修にもなっています。 確かに、どんな図面でも線を引くだけでは図面になりません。その線がどういうものであるかは文字入力になりますから、実際にCADを描くうえで文字情報の作成というのも結構重要な要素になってきます。

すっかり訓練校の日課になった「体幹体操」。パソコン漬けでこわばった体のストレッチと眠気覚ましのため導入しています。

そして、今日からは各自、派遣元の所属会社に宛てて訓練報告メールを送ることが日課になります。 自分が社長になったつもりで、送り出した若手がいたとしたら何を知りたいと思うか?相手の立場になって文言を考えてもらいました。 果たしてどんな報告が届いたでしょうか?

CADもメールも極言すれば同じ「コミュニケーションツール」です。 使いこなしてほしいものも、5年10年先を見越して今「触って」おいてほしいもの、いろいろ用意しています。

2020年1月23日 4:05 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

31日にわたる訓練の初日(入校式が終わった午後)は、担任/副校長である私山崎がまずアイスブレイクにあたるコミュニケーション講座を行います。

訓練には、全国から年齢も(若目中心ですが)、生い立ちも違う、個性豊かな人間が集まります。 入校2か月ぐらい前の事前面談が、何となくその人となりを知る機会なのですが、いろいろな人間が集まって、たとえば今回の「第6期型枠クラス」がどんなクラスになるのか? 誰もわかりません。 未知の化学反応のようなものです。 でも実はそこが担任の楽しみでもあります。

近年、「コミュニケーション不全の連鎖」が重大災害になっている事例がとても目立ちます。 このコミュニケーション講座ではそこでどういうことが実際に起こっていたのか?をあぶり出し、では職長的な目線で見てどうすればよかったのか? という考えを出発点に、コミュニケーションのあり方を、一人~ペア~車座でのワークショップ、と椅子を替え向きを変え、探っていきます。

今日は場づくりから講師まで「ワンオペ」だったので写真を撮影する余裕がありませんでした。 かろうじて撮ったのが下です。

最後はペータータワー高さ競争をやってみました

さあ、どちらのチームが高かった?

夕方は終講後、訓練場の詰所でささやかにレセプション(顔合わせ会)を行いました。 明日からはCADを含むパソコン研修が1週間続きます。 これが最初の越えるヤマになります。 頑張りましょう!

2020年1月22日 10:02 AM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

11月22日(金) 訓練31日目

最終日、清々しい天気を期待していましたがあいにく朝から雨。

今回のコースは結構雨が多かったと思います。調べたら実に開講した31日の内11日が傘マークありでした。

それでも、訓練場での実技訓練が無く、外部実習は工場のインドアで行うことが多かったので、全くと言っていいほど荒天の影響を受けることがなかったのは幸いでした。

最終日は、大林組安全品質管理本部の中島部長が登壇し、プレゼンテーション技術について学びます。

職長ともなると人前でしゃべることが日常茶飯事。 自分が思っていることを、正確にまわりの人に伝えることが出来てはじめて人は自分についてきます。

知らない人が混じっていても、多少場の空気が固くても、自分がその場をつくるぐらいの気持ちが必要です。 それさえあれば、あとはちょっとしたテクニックを授けるだけでスピーチはできるようになります。

31日間の訓練のまとめは、あらかじめ修了時アンケートという形で自分なりに整理してもらっています。 入校前・・・変わった自分・・・今後の自分・・・それを一定のルールでまとめて、一定の所作に乗せてアウトプットすれば、分かり易くサマになるスピーチができる・・・はずです。 午後の修了式では、来賓の方々や講師を前にして一人一人登壇し、持ち時間3分で自分なりに自分自身を講評してもらう時間を設けています。

当訓練校のカリキュラムは最後の最後、修了式だってれっきとした訓練の一部になっているのです。(ですから40分以内には終わりません。助成金削らないでくださいネ!)

かくいう私自身は、まあ・・・しゃべる内容さえ固まっていれば、あとは2割の論理性と8割のPassionだと思っていますけど・・・。スピーチは巧くないのでみんなの後ろで一緒に受講することにします・・・。

中島講師の平易で的を射た解説は、私もたいへん参考になりました。

その後一人一人が登壇してスピーチのリハーサルを行い、講師から指導を受けたりお互いに意見を交わしてブラッシュアップしました。

「ここの所はネー」

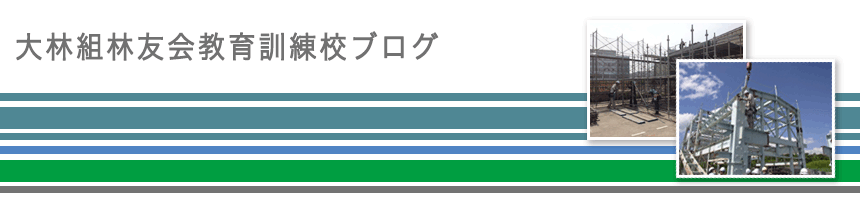

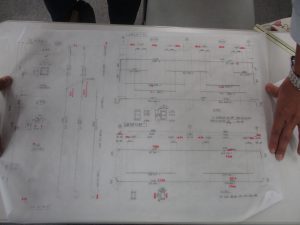

作図実習の成果は上の写真の通りです。(ちょっと写真が小さいデスガ・・・)

速く描けるに越したことはありませんが、まず大事なのは「図面で正確なコミュニケーションができること」です。

長さの取り違え、図面同士の整合性、果ては線の太さや数字と線の重なりに至るまで、大山講師が全員の図面を微細に入り最終チェックしました。

ただ講師が貼った付箋がついたまま修了式に臨むのはみんな許せなかったようで、ダメ出しされた図面は速攻で直して差し替えていました。

でもみなよく描けていました。

こうして最終日午前の訓練は終了です。

(この後の修了式の模様は、トップページのInformationでご覧ください。)

~Epilogue~

訓練校の隣りに「氷川神社」があります。 水を鎮める神様です。 担任の私はどういう偶然なのか、現場勤務の時以来近くに氷川神社があることが多く、安全祈願などで何かとお世話になってきました。

一方で氷川神社は「縁結びの神様」としても知られているのはご存知でしょうか?

ここ訓練校では、訓練生同士の新しい縁を作ることの一助ともなり、また自分自身も彼ら訓練生や事業主の方々、自社内で講師などで応援してもらっている人たちとご縁を作ることができました。 そしてそういう縁とは自分で好きなように結ぶことができません。 これもきっとこの神社のご利益でしょう。

第6期の鉄筋コースも、こうして無事終了しました。

何とか彼ら、そして彼らの派遣事業主の期待に応えることができたでしょうか。(さあアンケートに何て書いてあるんだろう?)

雨は夜になっても止みません。 神社にコース修了のお礼参りをして帰ります。

2019年11月29日 5:17 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース

11月20日 水曜日 訓練29日目

専門科目の訓練は、今日が最後。あれだけさんざんパソコンを初日から駆使してきましたが、最終日では一切使いません。

技能士対策講座ではありますが、昨日は技能士の取付帳作成問題をまずはCADで仕上げてみました。

問題は異なりますが、作図実習で今まで描いてきた課題をバラバラにして、梁2本分だけ『串刺し』にするに過ぎません。

とは言え、課題毎に条件は異なりますから、新たに本題の『条件書』を読み解かないといけませんでした。結局、反復練習にもなっています。

今日は昨日一日がかりで描いた図面を(もうこの時点で彼らは、もはや手描きの及ばない速さでCADで作図ができます)、敢えて遅い方の手描きでやってみるのです。

技能士の試験がもしCAD使用可だったら、ここで手描きはさせないかも知れませんが、それは別にして、いかにCADが手描きと比べて楽か、もう彼らのCADの腕前なら実感してくれるでしょう。

手描き図に赤が入ると、修正も大変です・・・

作図実習(O計画)の図面も、完成した訓練生から掲示し始めました

2019年11月20日 5:17 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース

11月15日(金曜日) 訓練25日目

訓練も残すところあと2割となりました。

今日と明日の2日は、鵜飼講師による技能士対策講座、2級と1級の実際の学科試験問題をテキストにして、解説を交えながら今までの座学をはじめとした学習項目のおさらいを行います。

鉄筋の専門知識とは若干離れた設問もありますが、そこはあらためて一から解説をします。

2級の問題はみな合格レベルの解答ができましたが、1級はやや難しいかな?という訓練生も居ました。

座学の日はいい天気ニャ

今日は、本コースに訓練生を送り出していただいている(株)松伸の松本社長以下4名のみなさんが視察に来られました。 松伸さんは、たいへん教育に力を入れておられ、当訓練校にも毎年訓練生を派遣していただいています。 訓練生のみんなを激励していただきました。 ありがとうございました。

研修の様子を後ろから、また教材なども興味をもって見ていただきました。 訓練生も、外から注目されているということはたいへん良い刺激になります。

2019年11月15日 7:58 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース

11月14日 (訓練25日目)

早いもので、当コースの中核である鉄筋施工図の作図実習も、今日が最終日となりました。

パソコンを使った訓練はここまでの25日中実に15日(6割)に及びましたが、誰一人取り残すことなく、取り残されることなく訓練を続けることができそうです。

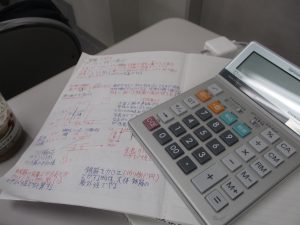

質問の回数も序盤よりはだいぶ少なくなりましたが、その反面たまに来る質問はアブラっこい答えにくいものとか、所与の図面中のミスの指摘だったり・・・まあ成長の証とも言えますが(直しとかないと・・・汗)

最後の日ともなると、訓練生は課題の残り量が気になってきます。各課題は全図面の6〜7割見当のところで及第点ゴールを設定しています。でも図面の全域を完璧に描ききらないと気が済まないのか、当然のようにパーフェクトを目指して描き続けるようです。 こちらから休み時間に入ったことを告げないと一服にも行かず課題に取り組むようになっています。

今日は最終日なので、図面チェック担当の講師の元には、ほぼ誰か訓練生が来て添削を受けていました。

夕方までには、全員が最後の課題を、第1のゴールまで終えて演習を終えることができました。

今回研修で使ったAutocadはシェア1位のスタンダードCADソフトですが、これだけ習熟しても帰ってから同じ利用環境にあるとは限りません。

そのため習得スキルを自律的に持続してもらうために、フリーソフトを含めたいくつかのCADソフトを紹介し画面を比較しながら概要説明をしています。 これは短期CADコースでも最後の最後にやっているのですが、今回フリーソフトの一つを実際にインストールして使用感も確かめてもらいました。

講師としても、せっかく苦労をして習得してもらったものを、みすみす時の流れとともに「蒸発」させてしまうのは見るに忍びないですから・・・。

まだ第2のゴールを目指して部屋で最後の仕上げをするために、今日も全員がパソコン持ち帰りです。皆最後まで本当に熱心です。

2019年11月15日 3:57 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース

11月13日(水曜日) 訓練23日目

今日は昨日に引き続き、作図実習の9日目です。

作図実習は全部で11日、訓練の3分の1を充てています。 CADを触るのは初めてという訓練生が大部分だったのですが、もうこの段階まで来ると、「はて?誰がCAD初めてだったんだっけ?」ともはや分からなくなってしまいました。

それぐらい皆の上達は目をみはるものがあります。

今日の専門講師は、(株)ダイニッセイの阿部講師です。

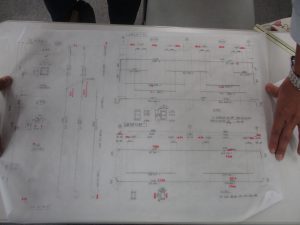

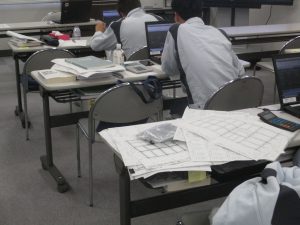

毎日毎日、作図を1枚仕上げては講師の先生から微細に入ったチェックを受けていますので、日を重ねるにつれて机の上が図面だらけになります。

毎日毎日、作図を1枚仕上げては講師の先生から微細に入ったチェックを受けていますので、日を重ねるにつれて机の上が図面だらけになります。

もちろんboxを使用していますので、紙とデータ本体両方で検図をしています。

阿部講師から今日の終講間際に、訓練序盤のCAD講習ではまだ教えていなかった「レイアウト」(モデル空間/ペーパー空間)について、さわりだけ解説していただきました。

1枚の図面に縮尺の異なる図面を混在させるような場合や、工区分けをするような大きな範囲の施工図をいくつかの図面に分割して描く場合、この「レイアウト」の理解が必要になりますが、まず基本的な作図・編集能力をつけてからでないとこの「レイアウト」の概念は却って混乱を招き、CADの理解の妨げになりかねません。

「こんなこともできるよ」にあえて訓練ではとどめています。 実はこの「あえて教えない」ところが、逆説的ですが当校の指導の細やかなところだと思っています。

鉄筋工が現場で使う「取付帳」の元図としてはやや細かすぎるところもあるのですが、まずは「そこまでやるか?」というところまで描かせます。

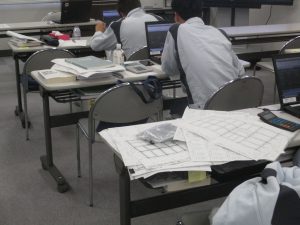

ノートもいろいろ賑やかになってきました。

ちょっと風邪が流行りかけましたが、さすがに皆若いので抵抗力があり、また病院に行った甲斐もありみなかなり回復してきました。 担任の私がちょっとこのブログを書きながらボーっとしている感じです。

今日はチコちゃんに叱られないうちに帰ることにしましょう。

2019年11月13日 6:57 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース

11月12日(火曜日) 訓練22日目

昨夜はみな寮に戻ったのが10時前、終日立ちっぱなしの配筋検査のあと長距離の移動でやや疲れ気味の朝です。(担任が一番疲れてる?) 去年は日帰り弾丸ツアーでしたから、それに比べればまだ楽ではあります。 ただ今日はまだ週はじめの火曜日。 訓練を行いながら、体調を整えていきましょう。

今日は先週までの作図実習を再開します。 講師は昨日大阪まで同行した安藤講師と大山講師、それにオーク情報システムの佐藤講師がつとめます。

作図訓練は、取付帳が作成できるだけの技能を習得することがベースですが、専門講師から鉄筋に関する用語、雑学、経験などのワンポイントレクチャーがあることも。この時は「中子筋」の話。

作図訓練は、取付帳が作成できるだけの技能を習得することがベースですが、専門講師から鉄筋に関する用語、雑学、経験などのワンポイントレクチャーがあることも。この時は「中子筋」の話。

訓練生の机は二人用を一人で一台。それでも資料や自分の描いた図面を置くと一杯です。 椅子もこうして2脚あるのは個別指導のため。

訓練生の机は二人用を一人で一台。それでも資料や自分の描いた図面を置くと一杯です。 椅子もこうして2脚あるのは個別指導のため。

さて最近の朝夕の冷え込みもあり、ここのところ訓練校には風邪が蔓延気味です。

今日はマスクをする訓練生が数名。 あげないように、もらわないように・・・。

自然に治る者も居ますが、薬を飲む必要がありそうな場合は、市販薬を服用するよりは病院で薬を処方してもらった方が効きはいいので、努めて受診するように勧めています。 今日も訓練が終わってから1名が近所の病院で診てもらいに行きました

今日を入れて訓練もあと残り10日ですが、そろそろ疲れが見え始めるころです。 訓練生みんなが31日間の訓練を支障なく終えることが出来るよう、事務局としてもできる限りサポートしていきたいと思います。

2019年11月12日 7:58 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース

« 新しい記事へ

古い記事へ »

があることですが、取り残されない安心感というのも同時に必要です。

があることですが、取り残されない安心感というのも同時に必要です。  寮室は冷暖房完備なので、なんとなく生活環境は前のコースと同じならいいかな?なんて思っていましたが、昨日訓練生の一人から、「加湿器あったら貸してもらえませんか〜?」の声が。 そうでした、真冬だったんでした! 乾燥しているとインフルの原因にもなります。早速6台の加湿器をリース屋から入れたのですが・・・デカい。 寮室の大きさと比べると3倍ぐらいの能力です。 午前中に来たので昼休みに配布しました。 「うわー!ホテルみたいっすね!」

寮室は冷暖房完備なので、なんとなく生活環境は前のコースと同じならいいかな?なんて思っていましたが、昨日訓練生の一人から、「加湿器あったら貸してもらえませんか〜?」の声が。 そうでした、真冬だったんでした! 乾燥しているとインフルの原因にもなります。早速6台の加湿器をリース屋から入れたのですが・・・デカい。 寮室の大きさと比べると3倍ぐらいの能力です。 午前中に来たので昼休みに配布しました。 「うわー!ホテルみたいっすね!」