今日は昨日に引き続き大林組東日本ロボティクスセンター(埼玉県川越市)へ一日校外研修です。

建設業は工業製品である建材を、決まったエリアに大規模に組み立てる仕事ですからこの「玉掛け」は非常に重要な資格で、とりわけ鳶工には必須です。 もちろん今回の訓練生はみな持っていますが、車の運転と同じでその技量は人によって差があり、知識と経験で磨かれるセンスのようなものがあります。

ここ東日本ロボティクスセンターは旧称「東京機械工場」。講師はかつて大林組の幾多の大現場のタワークレーンにも搭乗していたベテランはじめクレーンに精通した人ばかり。 今日は玉掛け能力をブラッシュアップする一日です。

![IMG_3048[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30481-300x225.jpg)

![IMG_3049[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30491-300x225.jpg)

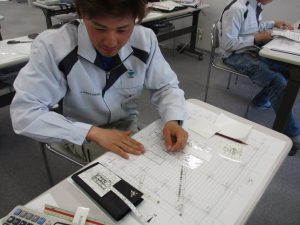

午前中は講義です。 吊荷の重さやワイヤの張力など力学的な理屈を解っていないと、いくら経験を積んでも安全確実な玉掛けとはなりません。 講師にみっちり教えていただきました。

午後からは、初めての屋外での実技実習になりました。

![IMG_3062[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30621-300x225.jpg)

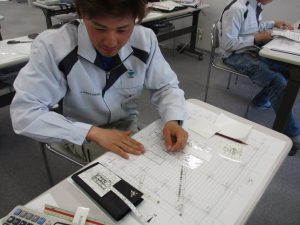

まずは吊荷を模したピースの重量計算。 紙に描かれたものでもやることは同じなのですが、やはり自分でリアルな物にスケールであたって電卓を叩いている方がどこか生き生きとやってるように見えます。

![IMG_3079[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30791-300x225.jpg)

続いて、非対称な部材の玉掛け訓練に移ります。 2班にわかれ班ごとに作業指揮者・合図者・玉掛者の役割を交代していきます。 自分で「こうしたらうまく吊れるだろう」というイメージを持たせ、それを実際にやってみさせます。 みな前の人や別の班の吊り方を見ては、自分なりに考えて吊る方法を決めます。 玉掛け用具はいろいろな種類を用意していますが、けっこう玉掛けにも個性が出るようです。

あまり危なっかしい試みにはさすがに講師からダメ出ししてやり直させますが、訓練とはトライアルでもあるのでできるだけ思い通りやらせてみました。 地切りしては荷が傾きやり直し・・・何回もやって講師の皆さんは胃が痛くなったかも(?)

![IMG_3092[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30921-300x225.jpg)

吊荷も替えてみます。

![IMG_3071[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30711-300x225.jpg)

これは、うまく吊れました。

うまく吊れなくてもベテラン講師からのちょっとしたヒントで「気づき」もあり、自分なりにステップアップできたようです。

![IMG_3095[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30951-300x225.jpg)

今日の気温は32℃ぐらいありましたが、半日蔭・低湿度で風も心地よいぐらいありWGBT温度計でも「ほぼ安全」。事務局で用意したジャー入りのポカリスエットもほとんど売れずじまい・・・

とはいえ久々の外仕事で、帰りのバスでは皆よく寝ていました。

明日もまたこちらで訓練。もう少し大物に挑戦します。

2019年6月6日 6:40 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

6/5(水曜日)

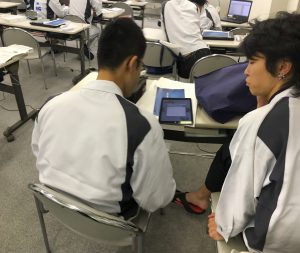

訓練13日目。今までの研修は八潮の訓練校講義室内でしたが、今日から3日間は大林組東日本ロボティクスセンター(旧名称:東京機械工場)に出向き、工事機械に関する研修を行います。

初日となる今日は、午前中がクレーン等による揚重計画のチェックポイントについて、午後は安全な玉掛け作業のための専門知識について、ロボティクスセンターの小林講師演習による講義です。

![IMG_3045[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30451-300x225.jpg)

解説に演習問題を挟みながら進みます。

ここをしっかりマスターすれば、これまでに手描き・CADで作った計画図上でも具体的な揚重機の機種選定ができるようになり、より現実味のある計画・現場のイメージを描けるようになります。

午後の玉掛けに関する講習はけっこうテクニカルな内容でしたが、座学最後の力?を振り絞って計算の多い演習問題に向かっていました。 おそらく手を動かしていることが良いのでしょう。

明日からはいよいよ屋外実習です。 川越あたりも日中32~33℃の予想が出ています。 熱中症にならないよう、十分な睡眠としっかり朝ごはんを食べて臨みましょう。

2019年6月5日 6:43 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

6/4で研修は12日目、中盤に入ってきて座学シリーズもそろそろまとめに入ります。

現場で専門工事を請け負い、自らの配下を安全に効率よく動かさなければならない職長という仕事では、作業手順書は書類として非常に重要なものです。

何よりわかりやすいことが作業員全員に理解されるためには必要ですが、最近の作業手順書というのは大変チェック項目が多くなっており、それでいて書式には汎用性を持たせているため、必要なことを書き込んでも空欄があちこちに残る・・・ということになりがちです。

そうしていつもこの書式の中で犠牲になっているのが、「作業手順の図解」の欄です。

本来、ここが正しく出来ていれば、多くの仲間に共通のイメージを持ってもらうことができるはずなのですが。

いつも前置きばかり長くなってしまいます。

今日の塩家先生の講義はこの辺の能力を、安全という切り口で高めようという狙いがあります。

![IMG_3042[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30421-300x225.jpg)

作業手順書には、手作りのオリジナリティーは必要ありません。パクれるところは他からパクれば良いのであって、大切なのはその現場の「特情」をいかに考慮するか?なのです。

短時間で作業手順書を作り上げないといけない時、文字ばかりになってTBMで使えない手順書も、逆に図が豊富で分かりやすいけれどその現場の状況とかけ離れた手順書も、どちらも困ります。

今日は手を動かす演習を交え、自分のイメージ通りに描く技術を学ぶことができました。

夏至も近くなり、日が長くなりました。

訓練校の裏を流れる綾瀬川の夕焼けは19時ごろ。そろそろ東京も梅雨入りです。

2019年6月5日 11:27 AM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

6月4日(月曜日)

令和になって1ヶ月と言うより、とびコースが始まって2週間が「あっという間」に過ぎてしまいました。

カリキュラムも新しくなり、事務局としてもいろいろ訓練のすすめ方を考え、何日もかけて教材を準備するのですが、いざ教える段になると一瞬です。 耳に聞かせ、目に見せたモノが、果たして心に引っかかっているのかいないのか? ・・・教職ってちょっと花火師に似てるかな?なんてつい思ったりします。

![IMG_3035[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30352-300x225.jpg)

今週から実技実習も始まります。

今日は、先週習得したCADを早速使って仮設計画の演習を行います。

この講義室のCAD平面図にテーブルと椅子を1つづつ描き、これを複写して「座学講義」「車座会議」などのレイアウトを作る、という演習、ステージ足場を上から下へ計画する演習を午前中に行いました。

![IMG_3033[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30331-300x225.jpg)

そして午後はCAD研修のまとめとして、先週A2用紙に手描き+切り貼りで作った某現場の計画図をCADで描いてみる、という演習を行いました。 元請からもらった下図に相当する図に、自分で線を引くほか、別の現場の完成されたCAD計画図を利用して(そこから素材を選んで流用して)描いてみる、というやり方です。

「自分の仕事に対するイメージまずありき・・・それを図で思っている通りに表現するためなら、他から引用、パクリ、なんでもアリ」

基礎を教授したら即、実戦モードに近い、目的志向の演習です。

この課題は期限を切って宿題としました。

まだまだ計画についての知識は深くないにしても(クレーンの選定などは今後ロボティクスセンターでの研修でやります)、少なくても自分が頭に描いた現場のイメージを、今修得した技術で図に描けるようになり、人に伝えられるようになることがここ訓練校での一つのゴールです。

頑張りましょう!

![IMG_3039[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30392-300x225.jpg)

今日は最後に、再来週からの足場組立実習の班分けを発表し、その班ごとに分かれて各自宿題にしてあった足場材の拾い出し結果の照合と、拾い方の意見交換、数量の修正を行いました。

この報告数量でリース業者に資材発注をします。 併せてグループ内で、組み立て前にこれにより意思統一を図ります。

2019年6月5日 11:24 AM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

今日から来週月曜まではCAD研修です。

例年CADはパソコン基礎研修に引き続き行われるのですが、毎年カリキュラムの振り返りを行い、その結果『まず現場の先々のイメージありき』だろうと、CADの前段として手書きやエクセル描画など、比較的馴染みのある道具でイメージトレーニングを行ってきました。

![IMG_3020[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30202-300x225.jpg)

「コマンドの学習のところは、少しペースが早いから分からなくなりそうになったらどんどん手を挙げて後ろの先生を呼ぶように」と言い含めて講義スタートです。 単元ごとに短い演習を入れて、手を動かして理解しながら進みます。

![IMG_3025[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30251-300x225.jpg)

訓練生10人に対して講師が5人。 オーク情報システムそして大林組生産設計部のエキスパートが指導にあたります。(担任は「猫の手」のようなものですが・・・)ただこれだけ居れば、演習でつっかえてしまってもまず待たせることがなく、その結果教わる方も集中力が緩むことがなく学ぶことができます。 相当手厚いように見えますが、短期間で脱落者なくCADを学んでもらうには必要な人数です。

当初、CADを修得できるか不安だった訓練生も居ましたが、この2日で全員基本的な操作はマスターできました。「鳶口」だけでなく「烏口」も得て、将来現場の中核となってくれる事を期待しましょう。

![IMG_3027[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30271-300x225.jpg)

仲間にも教えてあげたり教わったり・・・・

![IMG_3028[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30281-300x225.jpg)

3時の体操は座学では不可欠です。

2日目は画層や作図演習です。

![IMG_3029[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30292-300x225.jpg)

でも訓練が終わったあとしばらく触らないと、いくら若い彼らでもせっかく得たスキルも忘れてしまいます。 派遣元事業主のみなさん、そこのところ「環境面」でのフォローをよろしくお願いします!

2019年6月3日 9:17 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

今日は、大林組OBであり当訓練校の重鎮、鵜飼講師による建築概論の講義です。

このお題で一日座学・・・というと思わず眠くなりそうな気がしますが、そこはベテランの鵜飼講師。

まるで車座で雑談しているかのように話は進んで行きます。

今日は午前が「建築施工概要」、午後が「建築関連法令」です。

法令は誰もが苦手なもの。今度は演習を交えてアウトプット学習です。 間違えてちょっと恥ずかしいのはいつか確かな知識になります。

当たり前だと思っていた知識も、「どうして?」と質問されると、「確かにそうだな」とあらためて考えさせられることも時にあります。 チコちゃんに叱られないよう、教える側も日々勉強です。

≡

座ってばかりなので、今日は3時過ぎに体幹体操でリフレッシュしました。

2019年5月29日 8:36 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

5月28日、昨日に引き続き安全研修ですが、今日は座学といっても作業手順書の作成演習。前に出てしゃべるのは塩家講師の方が多いか、それとも訓練生の方が多いか?という一日です。

作業手順書に絵を添えて、いかにわかりやすく説明するかを、3つのグループに分かれていくつかの課題に役割を交替しつつ取り組みます。

いつかは一役の職長、現場の中心的立場になるのですから、自分の言いたいことを誰にも分かり易く表現できる能力は欠かせません。

グループ毎に発表して、内容や発表の仕方についてその都度聞いている側は意見を述べます。 「説明がわかりやすい」「絵がうまいな」 発表は全部で12回。 最初は緊張していましたが、ほめられると自信が出てきて、「よし!次もうまくやろう」という気になってきます。 「プラスのストローク」ってヤツです。 プラスはプラスを呼びます。

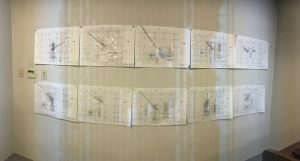

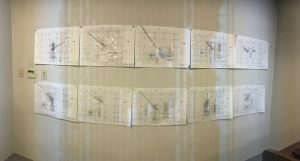

これが今日の訓練の成果品です。 手書きなのですが、どの班も行が揃っていて見やすいですね。

やっちゃイケナイことには思わず上からバツをかぶせるところ、バツを背後に持っていって、「やっちゃイケナイことを見せる」表現なんて、なかなかできることではありません。

どの班もイイところあり、レベルの高い成果品でした。

2019年5月28日 8:53 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

訓練は第2週、今週は安全・建築概論、そして後半はCAD研修と盛りだくさんです。 先週、北海道のサロマ湖で最高気温39℃を記録するなど各地で猛暑日になりました。 訓練校も最初は訓練着を着て朝礼をしていましたが、先週半ばから訓練生各自の判断で暑さにあった服装で訓練を行っています。![IMG_2996[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_29961-300x225.jpg)

今日から2日、労働安全コンサルタントである塩家講師が登壇し、安全関連の教育を行います。 法令についての正しい知識の習得と、一役の職長にふさわしい現場での災害防止、危険予知についての感性を磨くことを目的としています。

![IMG_2998[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_29981-300x225.jpg)

最初は座学ですが、問題形式で回答発表を次々とこなしたり、グループでいくつものケーススタディから危険予知・災害防止対策を立案して全員に周知するというロールプレイング演習などで、あっという間の一日でした。

![IMG_3001[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_30011-300x225.jpg)

![IMG_3000[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_30001-300x225.jpg)

![IMG_2999[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_29991-e1558947791758-300x198.jpg)

2019年5月27日 6:03 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

訓練第1週は土曜日も研修があります。 入寮日は移動もあり、その後慣れない座学でのパソコン研修が続きました。

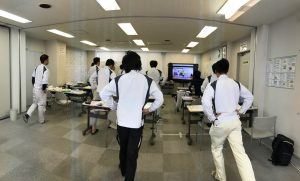

今日の午前の講義は、ノートパソコンではなくタブレットを使ったICT研修です。

大林組グローバルICT推進室から小島講師、小間講師に、またオーク情報システムから鶴田講師に来ていただき、まずはiPadを使った図面閲覧、メッセージアプリなどの利用演習から始まりました。

iPhoneが出始めたのがひと昔まえ。20歳〜25歳の彼らはもう完全にスマホ世代ですから、違和感なく「ふんふん、なるほど」と言った風に見えます。 彼らが職長になる頃は、建設業のICT化は私たちが想像している以上のレベルで実現しているのかも知れません。

後半は、講義室内に鉄骨架構を再現したMR(Mixed Reality)体験、現場管理の帳票報告作成のwebシステムであるBuildeeの操作実習を行いました。

午後はエクセルの描画機能を使って、手書きとCADの中間を行く挿図にトライしてみます。 尺度はアバウトですが扱いは簡単で使いまわしも利くところから、施工手順書や施工ポンチ絵にはCADより適している面もあります。 ネタ絵は豊富に用意してあげましたから、イージーオーダー的に自分のイメージを形にすることができます。

何度も言いますが、何もないところに初めて鉄骨や足場を組み、最後には再び何もなくすのが鳶の仕事。 そこには他の職種より想像力、イメージを構成する力が要求されます。 そして、職長になればそれを自分の部下にきちんと伝えられなければなりません。 そしてイメージはだいたい、口では伝わりにくいものなのです。 ”絵心”とまではいかなくても、何でもいいからそういうことを伝える手立てを持っていてほしい・・・・そのためのCADであり、この午後の演習もその一つです。

「部品」が揃っているせいか、みんな真剣に取り組んでくれたようです。 夕方千葉勝浦沖を震源とする最大震度5弱の地震があり、ここ八潮も震度3ぐらい揺れたのですが、演習に集中していて気付かなかった訓練生も居ました。

週の最後は、訓練中の自分の「現場」の一斉清掃です。 すっきりさせてまた来週の訓練につなげましょう。 みんな、一週間お疲れ様でした!

2019年5月27日 5:41 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

今日はパソコンから少し離れて・・・というべきか、CAD研修に入る「助走」にもなる仮設計画演習(1)。

今日はパソコンから少し離れて・・・というべきか、CAD研修に入る「助走」にもなる仮設計画演習(1)。

これは、昨年まではカリキュラムには無かったものです。

朝礼場隣の畑には、最近エダマメが植わりました。このぐらいだと収穫まで50日ぐらいでしょうか。 ちょうど訓練が修了するころになります 。

。

さてどのぐらい実るでしょうか? どちらも楽しみです。

今日は副校長兼担任の山崎、そして元副校長で現副担任の大山の2人で、仮設計画演習(1)を行いました。

基本手描きで、某現場の鉄骨建方計画と足場計画、コンクリート打設について、重機を選び配置してみる演習です。

当然、日常の業務でそんな計画はやったことはないと思います。 でもいつもは自分の現場で、誰かが作った計画通りに仕事をしているはず。

まだ細かいことはわからなくてもOKだと思います。

見たことのある重機を使って、自分ならこの現場をこういう風に収められるのではないか?

やってみれば、現場に戻った時に他人の作った計画に対して、より反応できるようになるはずです。

そして何よりこれは、「なぜCADが有用なのか?」を体で知ることでもあります。

計画を講師や仲間と見せ合って、「よし、貼っていこう!・・・うわーなんかドキドキするなー」

計画を講師や仲間と見せ合って、「よし、貼っていこう!・・・うわーなんかドキドキするなー」

そうそう、そのいやーな緊張感、覚えておくように。

CADだとリラックスして、あーでもないこーでもないとできるからね・・・!

十人十色(いや七色ぐらいか?)の、オリジナリティのある仮設計画図ができました。

訓練室に掲示しておきます。

でも現場の計画なんて、慣れない演習はけっこう難しかったようです。

でも現場の計画なんて、慣れない演習はけっこう難しかったようです。

足場を描く場所は組んでいるからだいたいわかるけど、全部手で描くのはやっぱりちょっと疲れる・・・

それでよし。 さっきのドキドキとその疲れを、CADをやるまで手が覚えていてほしいです。

2019年5月24日 9:26 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

« 新しい記事へ

古い記事へ »

![IMG_3048[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30481-300x225.jpg)

![IMG_3049[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30491-300x225.jpg)

![IMG_3062[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30621-300x225.jpg)

![IMG_3079[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30791-300x225.jpg)

![IMG_3092[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30921-300x225.jpg)

![IMG_3071[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30711-300x225.jpg)

![IMG_3095[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30951-300x225.jpg)

![IMG_3045[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30451-300x225.jpg)

![IMG_3042[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30421-300x225.jpg)

![IMG_3035[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30352-300x225.jpg)

![IMG_3033[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30331-300x225.jpg)

![IMG_3039[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30392-300x225.jpg)

![IMG_3020[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30202-300x225.jpg)

![IMG_3025[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30251-300x225.jpg)

![IMG_3027[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30271-300x225.jpg)

![IMG_3028[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30281-300x225.jpg)

![IMG_3029[2]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/IMG_30292-300x225.jpg)

![IMG_2996[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_29961-300x225.jpg)

![IMG_2998[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_29981-300x225.jpg)

![IMG_3001[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_30011-300x225.jpg)

![IMG_3000[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_30001-300x225.jpg)

![IMG_2999[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/IMG_29991-e1558947791758-300x198.jpg)