今日は昨日に引き続きパソコン研修、ワードとエクセルを学びます。

最近はこの2つのソフトは学校でも教えてもらえる「拾い出し集計」「出面表」「見積書」など仕事で身近な書類を作成するとなるとやはりその必要性をひしひしと感じるのでしょうか・・・一日中慣れない座学だと、誰でも午後の後半にはどうしても集中力が薄れてくるものですが、今回の訓練生諸君は一味違うようです。

かなり集中して課題に取り組んでいます。

この2日で、パソコンをほとんど触ったことのなかった訓練生も、「だいぶできるようになった」と自信をつけてきました。

小さなことでも、自分らしさを表現する機会がある、それはたとえ訓練であってもやり甲斐のあることなのかも知れません。

何かと我々も教わることが多いです。

2019年5月24日 8:14 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

昨日のコミュニケーション講座では、現場の「一役」としてのコミュニケーションの重要性、そして鳶の歴史についても学びました。

鳶職の語源になった道具の「鳶口」は今ではラチェット、そして鳶口があるなら「烏口」もあり、これはいまならCADに相当します。

鳶が自分のイメージを直に作る時に使う道具が鳶口ならぬラチェットやインパクトなら、自分のイメージを他の人に伝えようとする時必要なのが烏口ならぬCADです。

今日からパソコン講習、ふだん不慣れな道具で、短期間で使いこなせるようになれるのか?教える方も不安がありますが、頼もしいのは彼らの多くが「これからは必要な道具だ」と思っていることです。

扱い方のレクチャーはもちろん、テキストを使って最初にやりますが、彼らにとって大切なのは、「とにかく触ってみる」こと。 触れながら手で理解することです。

今回もパソコンとCAD講習は、オーク情報システムのベテラン講師にお願いしています。 演習を交えながら今日はパソコンの基本操作とメール、エクセルの研修を講師3人で行いました。 副校長を入れると4人居ますので「あれ?」という素振りを見せたらすぐ飛んでいきます。

恒例となった3時の体幹体操も初日から行っています。

慣れない座学初日でしたが、みな集中力を持続させよく頑張ったと思います。

2019年5月22日 6:59 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

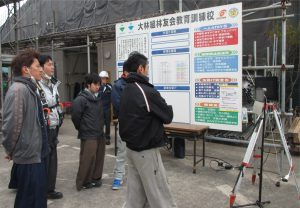

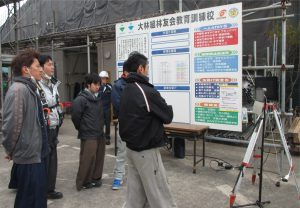

改元して令和元年とびコースは本日開講です。

全国北は仙台から西は福岡まで、林友会メンバーとび工各社から若手幹部候補生が10名集まり、今日から6月末までの1か月半、当校での訓練に臨みます。

午前中はオリエンテーションを事務局が行い、訓練生活での注意事項を説明したのち、派遣元各社代表を来賓としてお迎えして、入校式を行いました。

入校式では石沢校長からの式辞ののち、ご来賓の方々から

「自分の目標を決 めて訓練に臨んでほしい」

「厳しい訓練になると思うが、決してこの時間を無駄にせず、働き方改革を実現できるような人材に育ってほしい。」

「今日この場所にいることが貴重なチャンスであることをよく理解して訓練に励んでほしい」

といった祝辞をいただきました。

大林組からは、川上執行役員建築副本部長が出席し、「鳶の職長は現場を率いるまさしく要で、優秀な職長を育てることが常に望まれている。 この訓練校は講師、事務局そして訓練生がみな強い志をもって集まってきている。1か月の期間集中して取り組んで成果を持ち帰ってほしい」と祝辞を述べました。

続いて10人の訓練生からは、この31日間の訓練に臨む意気込みや目標などが自分の言葉で語られました。

結びに山崎副校長から訓練に向けての心構えなどについて訓辞があり、入校式を終えました。

午後は山崎副校長が講師となり、初講としてコミュニケーション講座を行いました。

鳶は「現場の一役」として、職方の中心的存在です。 現場の花形である一方、自分らが組んだ足場は他の職方が使う、言い換えれば「お客さんは他の職方」でもあります。 そんな立場では他の職方とのコミュニケーションは必須です。 まず自分のコミュニケーションにはどういう傾向があるのか? それを補うコツは? といった話題から始まり、これからの1か月半の訓練生活を一人一人が、あいさつや表情などコミュニケーションに関して自分で目標を設定しました。

明日から座学がしばらく続きます。 新しいことをどんどん吸収して、「現場で広く睨みのきく鳶」に育ってほしいです。

2019年5月21日 8:20 PM |

カテゴリー:令和元年(2019年)度とびコース

八潮の訓練校の型枠コースと 並行開催された短期CADコースも、今日が最終日になりました。

初日午後から昨日(3日目)午前までCADの基本的なコマンド(それでも二十数種ある)を、目で見、耳で聴き、手で覚えました。

そして昨日午後から、簡単な躯体図のトレース演習を行っています。

今日の講師は・・・私を入れると6人!

ただ書き写すだけではなく、正確で分かりやすい図を、正しいレイヤ構成で描くのは、初心者にはかなりハードな仕事です。 書き上げても講師が字の配置や寸法線の位置など、念入りに厳しく指導します。

それでも15人の受講生のうち、早い人は昨日中に、全員が昼過ぎに

演習課題を仕上げ、図面表現上も問題ないCADのスキルを身につけました。 終わった人はさらに高度な課題にチャレンジしていきます。

皆さん全員、基本的なCAD技能はマスターしました。あとは『力仕事』。速いか遅いか、慣れの問題です。

また今年もネズミがカチカチ鳴いてるニャ。 でも食えないニャ。

「ペーパードライバー」にならないよう、仕事で使ってウデを磨いて下さいね! 四日間お疲れ様でした!

2019年3月1日 2:23 PM |

カテゴリー:平成30年度CAD基礎講座

毎年好評を博している訓練校短期CADコースが、本日より東京会場(墨田区リバーサイド隅田)で開講しました。

おかげさまで今年も東京・大阪とも満員御礼で、受講される林友会会員会社も鳶・解体・重機土工・シールド工・ガラス・板金・・・と年々幅が広くなってきました。年齢も10代から50代まで受講していただいています

運営する側としても、鳶・鉄筋・型枠に特化した専門コースを開講する一方で、会員各社に広く提供できる講座として、建設業関連各社のICTスキルアップに資する本講座は今後も力を入れていきたいと考えています。

午前中は導入として基本的なMS-Word,Excelの操作演習で手慣らしをした後、午後からはAutocad の基礎的な操作を学びます。

午後からは、大林組東京本店生産設計部からも講師に来ていただきました。 全体説明を進める講師のほかに机間巡回しながら個別指導する講師が全部で4人(!) 。 全体説明を聴いて手を動かしながら、ちょっとでも「?」があるとすぐに講師が個別指導してくれます。

今日生産設計から来た岡田講師と磯崎講師の2人は、実は今年度入社の若手です。でも勿論、すでにCADを仕事で使いこなしていますし、「教えることも学びの一つ」です。

受講生の皆さん、なんでも分からないことはドンドン2人に聞いて、お互い知識とスキルを深めて下さいね!

写真の通り、オーク情報システムの講師と共に一生懸命指導していただきました。

2019年2月26日 2:05 PM |

カテゴリー:平成30年度CAD基礎講座

2月19日、実技訓練5日目です。

駄目出しもけっこうありましたが、日程的には順調にカリキュラムを消化してきています。

今日は初の試みとして、訓練校の実習風景をskype(テレビ電話)で大林組本社の建築本部長室に送り、朝から訓練風景を見てもらっています。

そして10時過ぎからは、村田専務・建築本部長に来ていただき、訓練生たちとつないで自己紹介と専務からの訓示を行いました。

もっと大きい画面を用意してあげたかったのですが、講義室のBIGPADを下ろしてくるわけにもいかず、訓練校側の設備はiPad+AppleTV+事務局のTVで対応しました。

村田専務からは、今までの訓練の手ごたえについて訓練生らと会話の後、「建設業は生産性の向上が課題になっています。みなさんもCADなどパソコンの技能を会得して作図や拾い出し作業にそれを活かしてほしい。 そして会社から選ばれているという自覚を持って、将来はスーパー職長を目指して頑張ってほしい。 怪我をしない、仲間に怪我をさせない気持ちを忘れずに今後の仕事に励んでください。」との訓示をいただきました。

村田専務(品川インターシティ) 一人一人が自己紹介(山中君)

また本部長室の竹中室長からは訓練生一人一人に対し、身上にふれながら温かい激励の言葉をいただきました。

室長の求めにより、握手をする訓練生(なんで?・・・詳細は割愛しますが、いろんなところで会社同士というのはつながっているんやなー)

「教育訓練校」というと、字面にはどことなく閉鎖的な感じが漂いますが、将来を嘱望されて会社から送り出してもらっている彼らには、「周囲から期待してもらっている」「関心を持ってもらっている」ことを実感することが時々にでも必要です。

ですから、当訓練校は「開かれた訓練校」を目指しています。 実技訓練に入ってから多くの方々が当校を「訪れ」訓練生を励ましていただきました。 「ちょっと様子を見てみたいけど、わざわざ行くのもなぁ」とお考えの事業主の方、もしいらっしゃいましたら、こんな形でも覗いていただけますよ。

2019年2月20日 4:09 PM |

カテゴリー:平成30年度型枠コース

2月13日、本日よりいよいよ階段型枠の組立実技訓練の開始です。

本年度型枠コースのブログ冒頭でもご紹介したとおり、階段という部位は型枠技能の作図・現寸・加工・組立いずれをとっても高い正確性と強度が要求されるところです

形状が複雑なので、土工は特にここはコンクリート打設時に入念に生コンの締め固めを行いますから型枠には高い強度が要求されますし、鉄筋工にとってもかぶり厚確保が最もしにくい部位ですから型枠にも精度が要求されます。 高い信頼性が要求される部位ですから、各社とも階段は熟練したベテランの独壇場となることが多く、それが却って若手に階段型枠を任せる、すなわちベテランの技術を伝承する機会を逸している・・・という二律背反になっているのです。 訓練校はそのチャレンジの場でもあります。

そんな屁理屈?をよそに、「さあ、今まで苦労してCADで描いた階段を、今日から組めるぞー!」と意気盛んな訓練生6人、3人ずつ「東組」「西組」2班に分かれて実技訓練スタートです。

このヘルメットは訓練生のものではありません。 今回CAD研修から訓練にあたってもらっている林友会の在京型枠施工会社3社(佐々木建設㈱、㈱荒井工務店、大堀測建㈱)からの講師総勢6名のものです。 ベテランのスーパー職長から、訓練生と歳も近い本訓練校OBのチューターまで、それぞれの立場で訓練生を指導していきます。

まさに、「会社の垣根を越えて皆で皆を教える」ことの実践です。 6人のうち2~3人の講師が交代番で毎日指導にあたります。

きょうは、ATKY(安全点検・危険予知)活動の後、型枠資材の荷卸しを済ませ、初日ですので腕ならしに真物の型枠パネル(2尺 ×6尺)の組立加工から入りました。

連日のCAD研修で疲れているかと思いましたが、体を動かす訓練はまた別のようです。

午後には訓練生の前田君を送り出している、札幌の㈱光工業の佐藤社長が訓練視察に来校されました。

前田君をはじめ、訓練生の様子を温かく見守っておられました。

明日2日目は階段の段部壁の現寸引きを学びます。

2019年2月15日 3:02 PM |

カテゴリー:平成30年度型枠コース

2月12日、今日は訓練前段、丸3週間の室内での座学講義と作図実習の最終日です。

明日からの型枠建込実習に備え、階段の現寸出しの方法を学び、班ごとに今日までにそれぞれの訓練生が描いた型枠加工図のうち、誰の図面を使って実習を行うか、日毎のスケジュールは? 加工場や現寸場の配置は?など、いよいよ訓練内容が「外向き」になっていきます。

連日のCAD実習でかなり疲れのたまっている彼らも、明日から外で久しぶりに仕事ができることへの期待感なのか、いつもの仕事に戻ることの安心感なのか、どこかイキイキとして作業の段取りについて話し合っていました。

グループワークで、実技で使う図面も選び、長かったCAD実習もひとまず終了。 でも実習場に出てもなおiPadを使って現寸作成にCADはまだまだこの先使います。

訓練開始当初から訓練生のCAD技能向上にあたっていただいたオーク情報システム社も、今日が講師として最終日でした。 ご指導ご苦労様でした。

明日からはいよいよ訓練場で階段型枠建込みの実技実習が9日間続きます。

週末の天気の崩れがちょっと気がかりですが・・・風邪をひかないように気をつけて頑張りましょう!

2019年2月12日 7:46 PM |

カテゴリー:平成30年度型枠コース

2月11日、今日は祝日ですが訓練校は完全4週6休なので開講日です。 例年建国記念の日と文化の日(鉄筋コース)がどうしてもこれにかかってしまいます。

今日もいつも通りラジオ体操と朝礼で一日の訓練を始めます。 午前中から雪がちらつく寒い一日です。

明後日からいよいよ型枠建込み実習に入るため、明日はグループでの図面のまとめ、最終の資材発注などを予定しています。

したがって今日はCADの作図実習の実質最終日、階段の型枠加工図を躯体図(コンクリートプラン)の情報をもとに、描き上げないと先には進めません。

講師も訓練生の進度を見ながら、個別に指導を行います。 型枠の専門知識としての計画の方法、拾い出し方からCADソフトの能率的な操作技法・・・と、講師によって得意分野はそれぞれ。 たまに全員注目での解説を入れながらこの日も集中して計画・作図に励みました。

今日は遅くまで講義室に居残りで頑張る者も多く、みんな何とか・・・割付けまでは絵になったようです。

2019年2月12日 7:37 PM |

カテゴリー:平成30年度型枠コース

今日は、CADは割付け図については、全員が印刷して講師のチェックができる程度まで完成に近づきました。

まだ赤が入るところも多いです。 今週の作図実習はカリキュラム上では今日が最後。 来週前半もあと2日作図の訓練は残ってはいますが、来週後半にはいよいよ階段型枠の組み立て実習が控えているため、グループワークでの実技実習のための準備に入らなければいけません。

今週中には何とか割付け図を各自完成させて、自分で描いた図面で材料の拾い出しまで行う必要があります。

タイトな課題を補習や宿題でこなしていけるでしょうか・・・。 ここが頑張りどころです。講師も入念に訓練生の提出図面をチェックします。

外では昨年5~6月の弋コースでサブ講師としても来てくれた弋さんが、朝から彼らの使う足場を組んでくれています。夜間照明をつけて夜まで頑張ってくれて1日で組み終わりました。

今日は訓練生6人に対して型枠講師4人、CAD講師1人、明日の準備に来た安全担当講師、弋コースの時のサブ講師2人そして担任・・・全部で9人の講師が表で陰で、訓練を支えました。

2019年2月8日 3:24 PM |

カテゴリー:平成30年度型枠コース

« 新しい記事へ

古い記事へ »