始まれば早いもので訓練第一週の対面実技訓練は最終日を迎えました。

昨日から行っている1級技能士実技の小屋組と3列×3段正方形の枠組足場の2本立て実技、いずれも仕上げに入ります。

どの足場も小屋組も、何回も組んではばらしを繰り返します

どの足場も小屋組も、何回も組んではばらしを繰り返します

今日は朝からあいにくの梅雨空で、昼からは豪雨の予報が出ていたため、午雨が小降りの午前中をフルに使って実技訓練を行いました。技能士組は試技を2本、3×3枠組の方は完成後エキストラ課題を入れて、12時50分まで頑張りました。

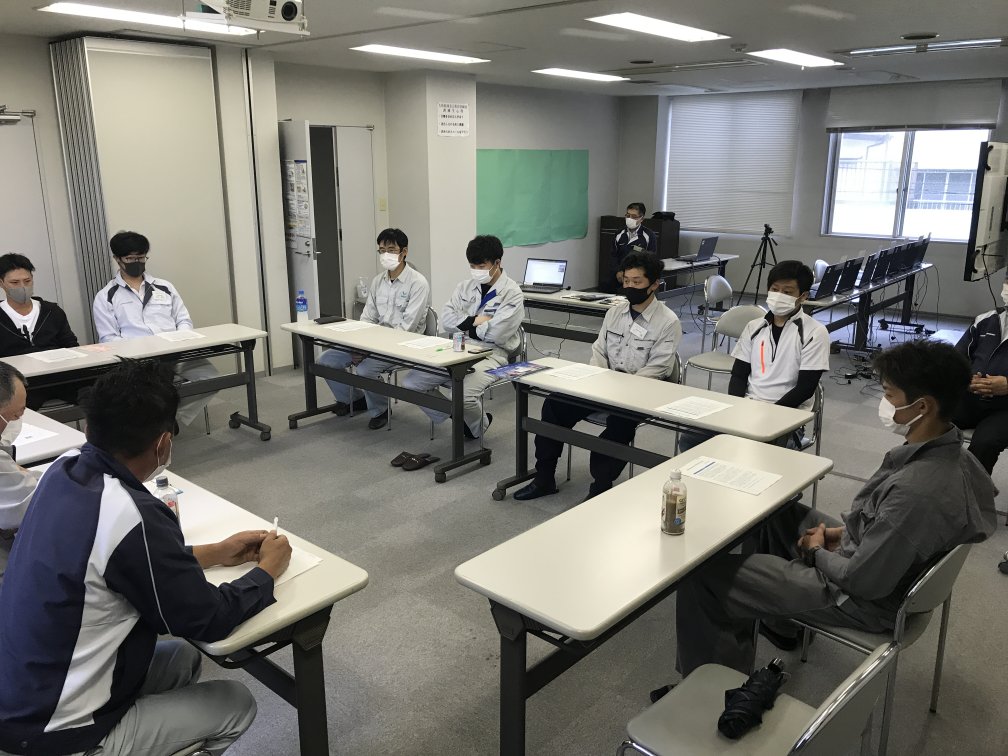

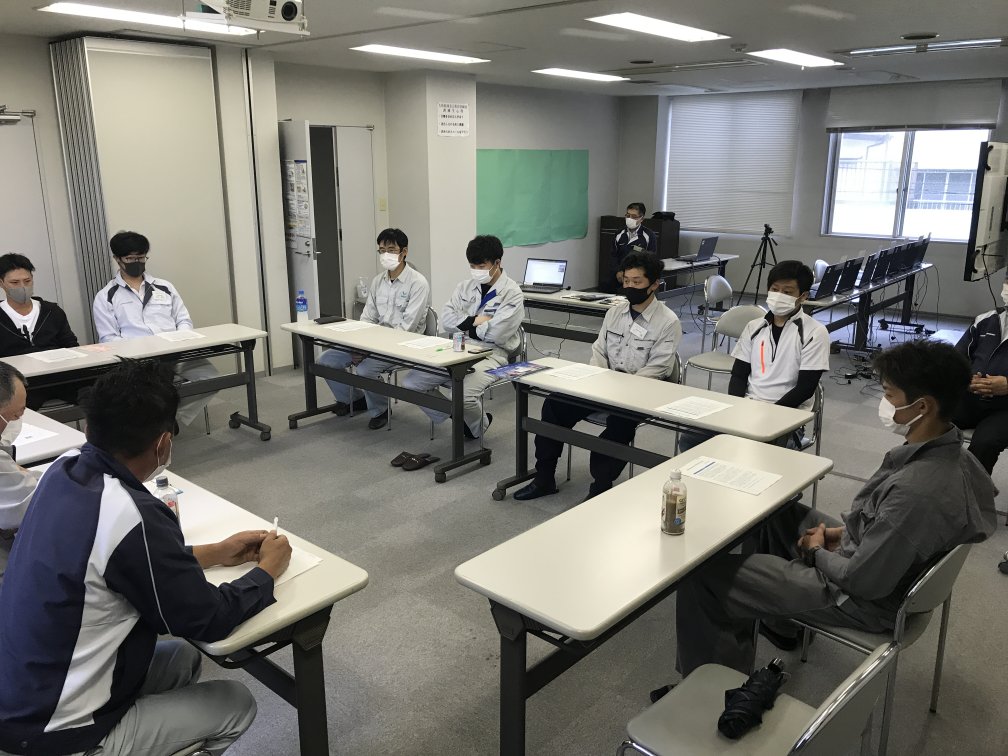

午後は対面実技のクロージングを兼ね、講義室で訓練生と講師全員で、実技訓練全般の振り返りと、現場のとびチームのキャプテン、作業主任者としての在り方についてレクチャー/座談会を行いました。 (外は台風のような雨になっていました)

あまり実技でこうした機会は今までなかったので、講師の方もぜひ話しておきたかったことから、正直あまりしゃべりたくないこと?まで話が弾み、2時間以上があっという間に過ぎてしまいました。

短い5日間、日中の訓練中だけの交流で、昼食も個食・・・なかなか打ち解けなかったかな?と、仕方なしとはいえちょっと心配していたのですが、訓練が終わって帰り支度をして事務局に宅配荷物を出しがてら談笑する姿を見ると、どうやらそれは余計な心配だったようです。

気をつけて帰って、また月曜日にはzoom教室で会いましょう。

実技講師のみなさんも1週間手取り足取り指導していただきましたが、

来週以降のリモート訓練にも、お忙しい合間を縫ってコメンテーターとして顔を出していただけることになりました。

また前の鉄筋コースとは違った、新しいリモート訓練のスタートになりそうです。

(事務局もこの対面訓練には最新の注意をもって臨んでおり、なかなかブログとしてまとめる時間的余裕が取れません。 これ以外の日も原稿を書きかけのものばかりです。 しかし本日は一応(今のところは)無事に対面訓練の部は終了できましたので、写真は未掲載ですが取り急ぎ更新いたしました。)

2021年6月4日 6:25 PM |

カテゴリー:2021年度とびコース(第8期)

訓練校は「将来スーパー職長として各会社の中核となる人材の育成」を目的としています。 そしてそのスーパー職長の認定要件には「登録基幹技能者」というのがあり、登録基幹技能者の要件には実務経験の他に、「1級技能士」の資格を保有していることが必要です。 したがって大林組の「スーパー職長」の認定をとび工として受けるには、さかのぼって「とび技能士」の資格取得がまず最初のステップになるわけです。

技能士の受検資格には実務経験もあるので、直近で受けられる級も人それぞれ。 今回の訓練生の中には今年受検する人も居ますが、まだ来年以降取得を目指す人が大部分です。

当初は、今年受検する人だけ別メニューで実技後半をこの技能士対策に充てる予定でしたが、希望をとってみると、受検は来年以降だが今回実技対策は受けたい訓練生も多くおり、4日目と5日目は技能士実技対策と足場組立訓練を同時並行して進めることにしました。

技能士の実技試験問題は、彼らが日頃やっている作業とやや異なります。

単管とクランプをつかって、ラチェットレンチ1本で小屋組を組む、という問題です。 日頃の経験がまったく生かされないわけではありませんが、それなりの対策をしておかないと合格はおぼつかないものです。

まずは講師の先生が見本を作ります。 実際の試験の制限時間は1時間半ですが、要点の解説を交えながらだいたい同じぐらいの時間で組みあがりました。

ここからは、単独あるいはペアで技能士検定課題にチャレンジするグループと、枠組足場のいろいろな要素を凝縮した3連×3段の枠組足場の組払いに進むグループに分かれての訓練になりました。

2021年6月3日 1:42 PM |

カテゴリー:2021年度とびコース(第8期)

早くも実技訓練の中日です。

ここまで雨は降らず、かといって炎天にもならず訓練にはちょうど良いぐらいの天候が続いています。 いつもと違う生活のリズムにも慣れてきたようですが、やはり訓練だけにいつもの仕事とはそのリズム自体がちょっと違います。

今日は講師の先生の発案で、枠組み足場の大組大払を通常とちょっと違うスタイルでやってみることに。

合図者、玉掛け、玉外し、下回り・・・・ ローテーションでチームを変えながら各パートでの要点や連携を学びました。 仲間の良い所、悪いクセ・・・どちらも自分のために参考になったようです。

2021年6月2日 7:33 AM |

カテゴリー:2021年度とびコース(第8期)

実技訓練2日目です。 初日はいきなり訓練で、訓練生もまた受け入れ側も戸惑いのようなものがありましたが、今日からは朝訓練場に時間までに集まって夕方まで通常モード。 一日一緒に足場を組んでいるので少し打ち解けた感じで朝は始まりました。

昨日の足場組立の続きからですが、今日から足場2段目に入ります。 昨日は1段目の足元をきちんと固めることを主眼にレベル調整をきっちり行いました。 2段目は2m程度のぎりぎり高所作業になりますが、安全帯をつけて作業することには変わり有りません。 ここで足場組立作業での2丁掛け安全帯の正しい使用法について、講師の実演を入れながら解説します。 スムースな動きをしながらも腰高以上に必ず1本ランヤードが掛かっていないといけません。

普段使い慣れているはずのフルハーネス安全帯ですが、こうして訓練で一挙一投足をチェックされると、ちょっと怪しい所もあったりして指導を受けます。

一人一人がこうして高所での身のさばき方について指導を受けながら、夕方には3段分の足場が組みあがりました。

今日は晴れわたっていながら最高気温は25℃ぐらいで、風もなく理想的な屋外訓練日和でした。

2021年6月1日 6:31 AM |

カテゴリー:2021年度とびコース(第8期)

本日、八潮教育訓練校の第8期とびコースが開講しました。

本コースは、昨年度は初めての緊急事態宣言が発令され、コロナに対応する時間的余裕もなく中止を余儀なくされましたが、今年はその時憂き目に遭った受講予定者を含め、林友会各社の将来の幹部候補生である若手とび工7名が集まりました。

限られた前段の対面訓練期間(5日間)を有効に実技訓練に充てるため、今回は入校式は行わず初日朝からいきなり訓練に臨みます。

朝礼では、林友会連合会副会長でもある石沢校長から冒頭訓示があり、そして遠路名古屋から今回訓練生を派遣いただいた(株)豊徳の清水社長にもご出席、ご祝辞をいただき、簡素ではありましたが入校式らしい体裁でコースを始めることができました。 (清水社長、ありがとうございました)

『対面実技実習とリモート実習を組み合わせて、受講生本人も送り出し元事業主も、そして講師・・・・全員が安心できる形で、例年より限られた期間で「教育訓練」として成果を上げるには、どういう流れでコースを進めれば良いのか?』

一度は昨年度の鉄筋コースで、先例があるにはありましたが、講師陣で集まって検討した結果、鉄筋コースとは逆のやり方としてまとまりました。

つまり、「前段が実技実習で、後段がリモート教育」という流れです。

とびは現場の花形とも一役とも言われる職業、仮設には2つとして同じ計画はありませんし、工事中だけ存在し最後は跡形もなく消える仕事です。

しかし間接的にその仕事は他のどの職種にとっても、なくてはならないものですから、孤高ではなくいろんな職種との関わり合いも要求されます。

現場組織の中でもまあだいたい職長会の会長に推戴されるのは、とびの職長というのが相場です。

そういう背景があって、とびの職長には特に「イメージ力」と「コミュニケーション能力」が求められると思います。

しかし、このコロナ禍の中、世界中でコミュニケーションそのものが大きく制限を受けている今、果たしてそんな能力を伸ばすことができるのでしょうか?

でも一人一人が自分自身の問題として「どうすればいい?」と思っている今だからこそ、解決の糸口があるとも言えます。

「コロナに打ち勝つ」という言葉をよく耳にしますが、正確には「しのぐ」「かわす」というべきでしょう。

赤ちゃんがお母さんのおなかの中に平気で居る仕組みを、哺乳類に与えてくれたのはウイルスです。 まともに戦って勝ち目はありません。

訓練校もこのコロナウイルス戦禍をうまくかわしながら、可能な限りの訓練の場を提供していきたいと考えています。

むろん不安は少なからずありますが、現場の基本である「リスクを最小化して可能な方法で仕事を進める」ことをここでも踏襲して、無事4週間の訓練期間を安全で実りのあるものにしていきたいと思います。

2021年5月31日 6:50 PM |

カテゴリー:2021年度とびコース(第8期)

今日はコマンド尽くしの日です。

インプット量がMAXになるので、睡魔との闘いに陥りやすいのが今日の特徴です。

とはいえ、置いてけぼりを食うとたちまち道に迷ってしまうのも、今日の研修題目である「編集コマンド」の厄介なところです。 ですから、説明は最小限にし、できるだけ手を動かして覚えてもらうようにしています。 逆にそうでないと、今日の20数種類におよぶ編集コマンドを身に付けることはたぶんできません。

今回はAutoCADからARESへ教材の切り替えをしたばかりで、テキストはきちんと移行したつもりでしたが、問題集のあちこちにAutoCAD特有の用語が残ってしまい、ちょっと受講生の皆さんが戸惑ってしまう場面もありました。(すみません)

今日の研修内容で「何それ?」という項目が残ってしまうと、いざ明日からのアウトプットモードに移った時に、動きの積み重ねで大きな差が出てしまいます。 CADを独学でやった場合によくあるパターンです。 そういうことにならないよう、自分の手で確かめながら一つ一つ覚えていきます。 でも、やっぱり覚えることが多くて・・・・。

そして、たぶん一晩置くと結構忘れています。 そういう意味で明日の朝一30分の学習時間は大事です。 今日はCADソフト各種比較あれこれ話したのですが、明日は小咄は控えめにしたいと思います。

2021年3月24日 4:59 PM |

カテゴリー:2021年春期 短期CADコース

3月初旬の大阪開催に引き続いて、東京での短期CADコースの開催は実は1年半ぶりになります。 前回昨年夏の東日本開催は仙台で初開催、そのまえの昨年春はコロナ禍の影響で東京開催は中止になってしまったためです。

そのうえ、緊急事態宣言が解除されたとはいえコロナシフト下であることには変わりなく、座席を間引いで定員を減らしての開催。 応募人数比で倍率は2倍以上になり、せっかく申し込んでいただいた大勢の方にはご希望にそえることができませんでした。(すみません)

普段なら20名以上入る研修室ですが、今回も定員は10名です。 受講生の皆さん、講師の皆さんには2週間前から健康状態のチェックをしていただき、検温記録などを確認し、一人も体調異状がなかったことを確認してから開講しました。 しばらくこいった手間が集合教育では必要になるでしょう。

午前中はパソコンの基本操作から始まり、Word、Excelの基本的な使い方を習得しました。

午後からはCADの基本操作に入りました。 大阪開催に続いてARESを使い、初日の今日は基本的な図形の入力(描画)を学びました。

2021年3月23日 5:59 PM |

カテゴリー:2021年春期 短期CADコース

最終日になりました。

今回はAutoCADからARESに移行し、演習課題(図面のトレース作成)の手引きはARES用に全面改訂しているのですが、所々にAutoCADライクな記述が残ってしまい、受講生が「?」と思ってしまう場面も多かったようで、いつもより手引きの理解に時間がかかってしまったようです。 (反省)

朝7時半から教室はオープンしていますが、みな開講前に課題を進めようとさっそく教室入りして取り組んでいます。

昨日の課題1(簡単な躯体見上げ図)の成果品を大山講師からチェック指導を受け、図面の修正まで終え再度OKをもらった人はより複雑な課題2に進みます。

答案をチェックして最終合否を判定する、人呼んで「訓練校の閻魔はん」、大山講師。 ただいま鋭意答案採点中。 (親身の指導がウリですご安心を)

CADを少し使ったことがある人から、パソコンがほぼ初めての人まで、演習問題の達成度は人それぞれでしたが、8人の受講生は皆さん修了要件である課題を完成し、無事全員が修了証書を受け取ることができました。

最後に受講生のみなさんと講師とでマスクのまま記念撮影。 都合により写真は手動によるボカシを入れてあります。(?)

当訓練校の短期CADコースは、2017年の設置以来174名の方々が受講されています。 パソコン初心者も多く、最初はキーボードの配列もわからなかった人も少なくありませんでしたが、今までその全員174人が所定のCADスキルを4日間で身につけて修了して行かれました。

林友会というサプライチェーンの中に限られますが、その中で土木も建築も職種も問わず広く ”No One/No com-pany Left Behind” な教育を、この「建設技能スキルアップコース」では行っていきたいと思っています。

コロナ禍の影響で定員は少なめにしているため、受講ご希望の方にはご迷惑をおかけしていますが、今後ともよろしくお願いいたします。

2021年3月6日 3:26 PM |

カテゴリー:2021年春期 短期CADコース

さて、昨日まででCADは1日半しか学んではいませんが、みなさん一応これで「CADで図面が描ける」ようにはなりました。

しかし、「CADができるようになった」というにはまだ早く、それには今日午前中に学ぶ「CADの作法」のマスターが必須。

これをすっ飛ばすと、「おお、山ちゃんCAD描けるようになりましたな・・・・ん?・・・・・・ なんじゃこりゃああああ!! このボケー!!」というような図面を描いてしまい、そのくせ本人はいい気になってしまうのです。 (かつて私自身がそうでした・・・)

建設業に携わる者はみな「言葉」と「図面」のコミュニケーション。 「言葉」なんかも、他人が言ったことを、自分の都合のいい所だけ抜き出して利用する(良し悪しは別にして)ことってありますが、「図面」も似たようなもので、「人が描いた図面のこの部分だけ使いたい」ことが、図面コミュニケーションの流れの中では多く発生します。

このしきたりを知らない人が書いてしまう「なんじゃこりゃ図面」。 代表的なのが「オンリーワンの0レイヤーカラフル色分け図面」です。 (何それって? わかる人がわかればいいです)

というわけで午前中は「画層」を習いました。

標準テキストではこのCADの構造の根幹である画層を、初日に教えているようですが、車の教習所と交通マナーの関係と同じで、ある程度小技が使えるようになってから作法について学んだ方が腹落ち感はあるだろう、というのが私個人の意見です。

午後は簡単な躯体見上げ図を、30ページに及ぶ詳しい手引きを使いながら自力で図面を描く演習です。

訓練校の座学系講義では恒例の「けんせつ体幹体操」 CAD研修でももちろん毎日やってます。

最終日の明日にかけて、作図課題2題に取り組みます。 修了にむけてあと1日頑張りましょう!

2021年3月5日 1:09 PM |

カテゴリー:2021年春期 短期CADコース

昨日と打って変わって2日目は朝から好天です。

講習会場はセキュリティの関係で開場7時半なのですが、受講生の皆さんはほぼその直後に来て前日の復習や演習問題に臨んでいます。

本日も講師はC&Cソリューションズの佐藤先生です。

昨日私から受講生に予報しておいた通り「朝からコマンドの嵐」だったのですが、リアル天気も春の嵐。 強風で窓開けもほんのちょっとだけでした。

昨日私から受講生に予報しておいた通り「朝からコマンドの嵐」だったのですが、リアル天気も春の嵐。 強風で窓開けもほんのちょっとだけでした。

写真高速の奥に少しだけ見えますが、ここにも「六甲おろし」は吹いてくるようです。

今日はコマンドが次々と出ますが、覚えては忘れ・・・では困るので昨日よりはアウトプットのミニ演習多め。 目と手を使って定着させながらどんどん進みます。

きょうは、林友会の山本会長((株)山本組社長)が研修の状況を視察に来所されました。 いつもなら受講生を激励していただくところですが、こういう状況下ですので後ろからそーっとご覧いただきました。 熱気は感じていただけたと思います。

山本会長、お忙しいところありがとうございました!

山本会長、お忙しいところありがとうございました!

2021年3月3日 6:24 PM |

カテゴリー:2021年春期 短期CADコース

« 新しい記事へ

古い記事へ »

昨日私から受講生に予報しておいた通り「朝からコマンドの嵐」だったのですが、リアル天気も春の嵐。 強風で窓開けもほんのちょっとだけでした。

昨日私から受講生に予報しておいた通り「朝からコマンドの嵐」だったのですが、リアル天気も春の嵐。 強風で窓開けもほんのちょっとだけでした。