4日の短期コースも最終日になりました。 台風10号後の2日目からは天気には恵まれませんでしたが、かえって気温は上がらず研修にはほどよい気温でした。

最終日の今日は、昨日からの躯体図作成演習の続きです。 ひたすらCAD描画のアウトプット訓練ですが、習った小技を集めればきれいな図面が描けるとは限りません。その辺は講師の添削指導だったり、時々入る小話だったり、教科書を読んだだけでは分からない、自分の手で描いたモノをはさんで講師とのやりとりで初めて肚落ちすることが多くあります。

この辺を、これからリモート研修の中でどのように再現していくか? 先生と受講生の後ろ姿を見ながら 、まだまだハードルは多いなと実感します。

CAD研修の方は、昼過ぎにすべての受講生が修了ラインに達しました。 対面コミュニケーションがやりにくい世の中になりましたが、ならばなおのこと建設業に携わる人は図面によるコミュニケーション能力を伸ばす必要があるでしょう。 今回学んだスキルをさらに磨いて、より幅広い道具を手にご活躍されることを期待しています。

今回修了された10 人の受講生の皆さんと講師陣です。4日間お疲れ様でした!

なお、本研修は終了から2週間経過した後、ご参加の受講生と講師スタッフ全員の健康状態をヒアリングして、体調異状の無いことを確認しています。

2020年9月11日 9:33 PM |

カテゴリー:令和2(2020)年度建設技能スキルアップコース

3日目はCADの「お作法」を学ぶ日です。 といっても時計回りに2回廻せとかいう話ではありません。 「画層(レイヤ)」の話です。 いくら緻密なCADの図面が描けたところで、この画層がルーズだと「なにアイツの図面?」てなことになります。 図面が建設業の重要なコミュニケーション手段である以上、この「画層」に代表される最低限の作法が要求されるのです。(知らない人には何のことだかさっぱり?)

昼前に、用意した図面枠に自分の会社のロゴマークを描きこみます。 毎回これは人により描くものが異なり、たまに受講生がカワイソーなぐらい手の込んだデザインのマークの会社もあります。

午後はその図面枠に、いよいよ自分で図面を描くことになりますが、はじめはきちんと規定されたマニュアルに則って、決められた流れで描いていきます。 CAD我流免許皆伝の私からすると、「こんな辛気臭いことまでいちいちやるの?」という部分も多々ありますが、どんな図面も人様に渡ることではじめて価値を生む「商品」ですから当然といえば当然かもしれません。 若葉マークだろうが関係ないことです。

明日までに課題は2つ。 添削指導を受けつつ、1つ目の課題を完璧にやり遂げた人だけがコース修了となります。

2020年9月11日 3:21 PM |

カテゴリー:令和2(2020)年度建設技能スキルアップコース

コースは朝8時から開始ですが、初めの30分は初日の復習時間に充てています。 参加している受講生の体調はみな良好です。

2日目は「コマンドづくし」。 これでもCAD作画のうえで基本的なものだけなのですが数は10数種、とりあえずこれだけ知っていればたいていの作図は・・・と言えるものを、一つ一つインプット学習とアウトプット学習を繰り返していくので目まぐるしい1日になります。

今日は東京都労働局の「リモート参観」が午後にありました。 今年からこの短期コースは東京都から「普通職業訓練短期課程」として認定され、コースの開催主体が公的助成の対象となっておりましたが、前回7月の仙台開催は広域訓練(3都道府県以上)の要件を満たしていなかったため、今回が初の認定対象訓練となります。

今回は対面研修でしたが、今後の研修スタイルとして導入する予定の、画面共有やCADのリモート操作を使った指導のデモも併せて行いました。 講義の様子とあわせて1時間以上もの間、熱心に参観していただきました。

この講義室は受講生と講師合わせてソーシャルディスタンスの2m以上を確保して座席配置して開催しています。 それにより今回の定員を決定していますので、事実上は外部からの参観は不可となります。 しかしリモート参観であれば人数無制限。 今日も初めは2名でというお話でしたが、今朝になって追加参加大丈夫ですか?とご照会をいただき、結局7名ぐらいの都のご担当の方々に見ていただきました。 対面ではこうは行きません。リモートならではです。

2020年9月11日 3:19 PM |

カテゴリー:令和2(2020)年度建設技能スキルアップコース

9月8日 台風10号が去って大阪も快晴です。

本日から4日間、大林組大阪本店を会場にして第2回『建設スキルアップコース』を開講いたします。

今年はコロナ禍が本格化し始めた3月以降は、東京開催の短期CADコースが中止、6週間のとびコースも緊急事態宣言で中止となってしまいました。 前の仙台開催の短期コースは無事開催できましたが、近県2県からの参加にとどまり「広域認定訓練」とはなりませんでした。 4府県から11名が参加する今回のコースが、今年初めての広域認定訓練となるわけです。

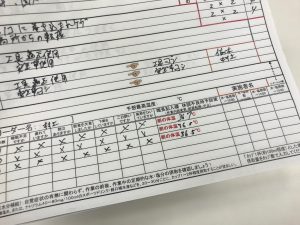

はじめにチェックインで参加者の体調確認を行います。 参加者と講師には、1週間前から体温や体調の記録を健康管理表に記入し自主管理してもらっていました。 無論、今回の感染症は無症状キャリアというものが存在しますし、自己申告ベースですから、このチェックはあくまで感染リスクを下げる意味合いで行っています。

しかし、今は誰もが、リモートワーク、時差通勤、ソーシャルディスタンス、その他いろいろな手段を使って、日頃の活動を行っています。 コロナに対してのリスクはゼロにはなりませんから、常にリスクアセスメントを行って生活しているわけです。 訓練校の活動も同様で、管理し対策した結果として残るリスクがどの程度かというところが開催か中止の分かれ目です。 でも目に見えないものですから正直難しいところです。

午前中はパソコン初心者の受講も想定して、MS-WordやExcelの簡単な操作と演習によるCADのパソコン操作のウォーミングアップを行います。

午後から、AutoCADの操作の基礎から、最も基本的な移動や複写といったコマンドの習得を行いました。 今回の受講生の皆さんは20歳代前半から50歳代まで幅広いですが、みなさんPCの操作には慣れているのか、問題なく講義内容を理解し、手を動かすことができているようです。

本コースは修了要件があり、講義内容を理解したうえで正確かつ見やすい図面が描けないと修了として認められません。 しかし今まで百数十名が受講されましたが、一人としてこれに落伍することなく(最終日まで「大丈夫かな?」と思ったことは幾度もありましたが)修了していただいています。

あと3日間、がんばって習得していただきたいと思います。

2020年9月11日 3:19 PM |

カテゴリー:令和2(2020)年度建設技能スキルアップコース

・・・とはいうものの、「事務局、ブログ更新をサボっているんじゃないの?」と聞かれれば否定できません。

(申し訳ありません)

ただ、言い訳めいてしまいますが、この後ご存じの通りCoVID-19の流行をうけて、訓練校自身が変わっていかないといけない事態になってしまいました。

訓練校は中で何をやっているのかを記録し、周知広報する意味でもブログでの活動紹介は重要なものではありますが、上記への対応を優先したあまり更新が滞ってしまいました。

この間、もちろん型枠コースの修了式もあり、(ブログも書きかけてはおります)その他年度が替わって2020年度に入ってからも、下記のような活動を行っています。 時間があれば作成したいと思いますが、今のところは事柄のみ列挙することによって代えさせていただきます。 ご了承ください。

2020年

2月28日 第6期型枠コース 修了式 (6名全員修了)

3月3日~6日 短期CADコース(大阪開催) 開講(10名全員修了)

3月17日 訓練校 役員会 (対面では中止し持ち回りに変更)

4月10日 第7期とびコース 事前面談をリモート開催(志望者6名全員受入れ決定)

4月21日 緊急事態宣言を受け、とびコースの開催中止を決定

4月下旬~ リモート講義の実験検証

7月14日~17日 建設技能スキルアップコース(短期CADコース)仙台開催 開講(10名全員修了)

(以上)

2020年8月26日 4:30 PM |

カテゴリー:未分類

2月24日、今日は建て込み実技の最終日になります。

土曜日のうちにA班、B班とも建て込みを終えています。 今日はじっくりと自分の仕事、自班の仕事、そして仲間全員の仕事と向き合う日、また1カ月半にわたった訓練全体を振り返る日でもあります。

さて、ここまで何も触れずに来ておりますが、新型コロナウイルス対策が建て込み実習開始の前あたりから問題にされるようになっています。 当校ではすでに訓練生に体温計を支給し、毎朝の検温と朝の体調チェックを欠かさず行っています。 訓練校はあらゆる意味で「安心して訓練に専念できる場」でないといけません。

朝からまず、自分の担当部分で計画と実際とがどのように違ったか、実物と図面を前に振り返ります。 これは具体的には「型枠資材の数量をどのくらい見積もり、そしてどのくらい使ったか」を比較することで如実に表れます。

そして「ああ 、図面でここはこう描く(計画する)べきだったんだ」と自分で気付くこと、それが次に描く図面の質を高めます。 講師に「ここが違うよ」と指摘されるだけでは腹落ちしないかも知れませんし、第一そこには普遍的な正解など存在しないかも知れないのです。 もちろん明らかに理屈や型枠工事の常識と照らして間違っていることが明らかなものは講師も指摘しますが、この辺のジャッジは当校の講師は特に注意を払っているところです。

したがって本人の腹落ち次第の話ですので、側から見るとこの振り返りはとっても「地味」です。 映えません。

それでも班の中ではそこは共有できますし、またもう一方の班の同じところの仕事は、全く違ったものを見せてくれるかも知れません。

2時間程度をかけて、作図と建て込み合わせて2週間余りの訓練で出来上がった型枠をもう一度見て回りました。

そしてこのイメージが冷めないうちに、講義室に戻ってもう一度、今度は自分が描いた図面と向き合います。

何日か前まで、一生懸命描いた図面ですが、この図面には何が足りなかったのか? 7日間の実技を通して、仲間の図面をも通して思い知りました。 こうして描き足される彼らの図面は、1段2段と磨きがかかっていきます。

いつかは現場の主役になる彼らです。 訓練校はそんな彼らに、「時間やお金のことは気にせず、まだ未熟ながらも主役を張ってみることができる場」でありたいと思っています。 OJTとの違いはそこにあります。

ただし、それには本人が「いつか主役をやりたい」という気持ちと、そのための努力を現在続けている、ということが条件です。

2020年2月29日 6:23 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

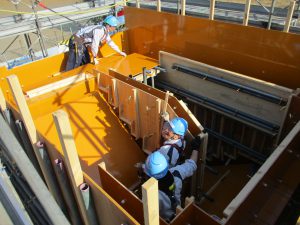

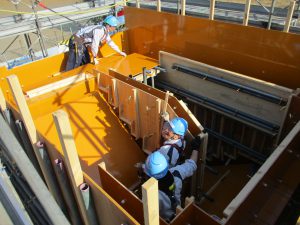

型枠コースの実技実習は大詰めを迎えました。 型枠はコンクリートの容れ物として持ちこたえてナンボのものですから、そういう厳しい目で見るとまだまだここは大丈夫かな?という部分も正直あります。 でもこの訓練はそれを期待するものではありません。

およそ一般建築で最も複雑な躯体部位である階段に関して、自分で加工図を描き、自分で数量を拾って、分担を決め、図面通りに加工し、建て込みます。 十数日かけて形にするとその結果は目の前に出てきます。 彼らが見ればわかる良し悪しもあり、講師に指摘されて初めて気付くものもあり、いずれにしてもそれは今までの過程のどこが甘かったのか、良かったのか? 自分が作った実物の物言いには誰もかないません。

講師の方も、教材についてはこの「階段」で一貫していますが、教え方や実技範囲などの詳細についてはいまだに手探りのところがあります。

昨年までは実技最後の日は1日かけて型枠解体を行っていました。 今日型枠建て込みを両チームが終えたので、月曜日ちょうどその解体が行える1日を温存できたわけですが、今年は型枠解体を行いません。

月曜日はみんなが1週間かけて作った型枠をじっくり現物を前に振り返る一日にします。 自分のオリジナル図面と3人で力を合わせて作った現物とは、材料の数量や、細かい納まりがどう違うのか、さらにその現物も実戦に放り込んだとしたらどの程度のものに仕上がったのか、一人一人の目で、また講師の厳しい目を通して説明し、理解する一日です。

講師のみなさんとの会話で「今度はここをもっとこうしたいね」といった意見を伺いました。訓練に反映させて内容を高めていきたいですね。

今日、春一番が吹きました。 どうやらこの暖冬のまま春になってしまうようです。

2020年2月22日 6:38 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

今年のカリキュラムは実技の日数を昨年から2日減らして、その分でグループワーク日1日を確保、CAD作図日をプラス1日というかなりチャレンジングな日程です。

昨年は組み立て後、解体までできたのですがそもそも解体は解体屋さんの仕事。大工は解体屋さんの仕事のしやすさ、しにくさがどういうものか一度身をもって分かれば十分、との認識から「何もバラしまでやれなくても良い。とにかく最後まで建て込んでくれ〜!」という願いをも込めた時間割です。

建て込み実習の時間は明日土曜日と来週月曜日の2日残っています。 最終日は型枠解体日に充てるとすれば、明日土曜日には両チームとも建て込み完了、そして成果品を前に全員で実技の振り返り、までやりたいところです。

さあ果たしてうまく行くでしょうか

今日は階段のスラブ型枠から段々の止め型枠の施工になります。 あまり伸びませんが、今までの加工や建て込み精度が問われる、難易度の高い一日になると思います。

おや・・・・?この人は?

夕方、松高工務店の井関社長が2度目の訓練視察に来校されました。

「いやーこんな複雑な型枠をやらせてもらって、ずいぶん成長したようですね!」とびっくりされながらも、社長はやっぱり根っからの技術屋です。いつの間にか4人目の講師になって、ソコはどうなんだ?と訓練生に質したりしてしばし盛り上がりました。「建築のカリキュラムだったので不安も正直ありましたがこれだけ成長したのを見て安心しました」と言っていただき、事務局としてもホッとしました。

はてウチの倅、あそこで何やってんだろ??

今日のクロージングでは、井関客員講師にも参加いただきました。

振り返りの一コマ。 今日は賑やかなのでちょっとセリフをいれてみました。

さて主任講師でもあった羽立講師は今日が担当最終日でした。最後に「 建設の仕事は3Kと言われてきたけど、今は(会社に)感謝、(自分の未来に)希望、そして感動(自分の作ったものに感動しないで、いつ感動すんの!)の3Kだよ! 」と訓練生に贈った言葉が印象に残りました。ご指導ありがとうございました。(来年もよろしくお願いいたします!)

ここまで実技訓練は好天に恵まれて順調に来ましたが、明日はどうやら天気が崩れて「春一番」が吹く予報が出ています。 風散養生をしっかりして、足場も控えを取り直して一日を終えました。

2020年2月21日 7:54 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

2月20日(木) 建て込み実習の4日目です。 外形はほぼまとまってきたようで順次返し型枠に移ります。 本番の階段躯体施工ではもちろん壁の鉄筋配筋がはさまります。

八潮市内在住、ほぼホームの佐藤くん。

最遠方の釧路から参加の村上くん。

中はこんな感じです。鉄筋がないのでちょっと不思議な光景かも知れません・・・

午前中にこの位まで進捗しました。

こちらはA班

こちらがB班です

今日は昨日と比べて、グループ内のコミュニケーションはよくとれていたようです。

??どうもトラブルが発生したようです。全員集まって対策を考えはじめました。

今日の振り返りでは、「ちょっと不安全行動をしてしまった」、「図面を描いているときには気付かない穴の開け忘れや桟木の入れ忘れが見つかった」、「締め付け過ぎて寸法が合わなくなった」などの意見が出ました。 でも一日仕事をして思ったことを全員で共有することは、明日の仕事の質を上げることにとても役立っていると思います。

ちなみにこの不安全行動というのは、作業台の高さがやや不足したところで高い所の作業をしたことです。 もちろん事務局の方でそれに見合った作業台を用意しておくべきですが、現場の作業ではそのような状況は往々にして起こり得ます。 そして「自分がここで我慢してやれば仕事は回る」と考えてしまうと、これまた往々にしてその直後に災害とは起こるものなのです。 今日の場合も、それなら明日スラブを上げてからその仕事をやる、という選択肢もありました。 チームでやっていればそういうアイデアも出ます。そして、その解決の発端となるのが 「悪い情報はなるべく早めに共有する」 という意識です。

今年から始めてみたこの「車座振り返り」、けっこういい感じで毎日を終えている感じです。 もう残り時間もあまりありません。 密度を濃くしていきましょう。

2020年2月20日 2:09 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

2月19日(水曜日) 訓練24日目です。 実技実習も3日目となり、今日から本格的に建て込みを開始します。

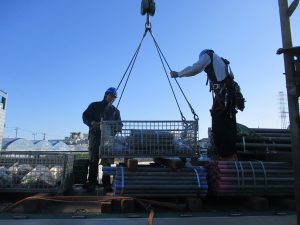

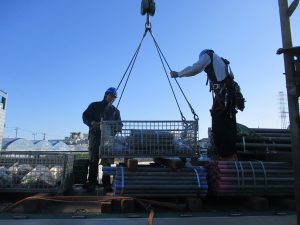

今日は端太パイプが入ってきました。 まずは荷下ろしから。 また更にヤードが手狭に。

今日の講師は、今シーズン初先発の大堀測建の尾高先生、同じく大堀敬輔先生、そして佐々木建設の堀先生の3人です。

大堀敬輔先生(訓練校1期生:写真右)は講師初登場、堀諒太先生(同4期生:写真右)、そして荒井工務店の佐藤先生(同2期生)の計3名の若手講師が揃いました。ベテランと若手で『みんながみんなを教える』、理想的な講師陣だと密かに自負しています。(あ、書いてしまったら密かになりませんネ・・・)

班ごとに拾い出し方が違うので、使うパイプも違います。 建て込んでいくとはじめて「えっ!」という加工ミスに気付くようで、班ごとになにやらゴソゴソ相談しているようです。 むろん講師のみなさんはお見通しのようです・・・・

午後には大林組の経営基盤イノベーション室の古賀さんが来校し、訓練状況を見学しました。 5年後10年後の現場のリーダー育成を目的とする当訓練校では、建設現場の技術革新の一つ、アシストスーツの開発に少しだけ協力しているのです。 来年度の計画について打ち合わせを兼ねての来所でした。 試作品ができたら、真っ先に訓練校でデモをやっていただくことにしており、今から楽しみです。

今日も夕方は、講義室で全員が車座になりクロージングを行いました。 例によって「良かったこと×明日は気を付けること」で各自一日の訓練を振り返りました。

訓練生からは「昨日よりはコミュニケーションがよくとれていた」、「枠を建ててから気づくミスがあった。建てる前に気付くようにしたい」、「昨日より集中力が持続できた」、「片付けがまだイマイチ」、「ちょっと焦ってしまったので明日はていねいにやりたい」

講師のみなさんからは「昨日気付いて『明日やろう』と申し合わせたが今日忘れていたミスがあった。 その場でやるかちゃんとメモる癖をつけよう」、「加工ミスは建て込む前が勝負なのでしっかり確認しよう」、「でもチームワークはなかなか良いと感じた」、そして「間違いはここでは許される。 できれば自分たちで気付いてほしいが、気付かなければ講師から言うこともある。 大事なのはそのミスを修正するとき、急ぐのとあわててやるのは別物だよ、ということ。 往々にしてそういうときに事故が起こる。 落ち着いてやろう」というアドバイスがありました。

明日も今日よりよい仕事ができるよう、がんばりましょう!

以上で本日は締めとなりました。 訓練場の戸締りをしていると・・・

今日最後に訓練場に視察に来たのは、荒井工務店の荒井社長でした。 もっと早く来る予定が仕事が長引いてしまって・・・とのことでしたがどんな様子か気になって終了後だけど来てみたとのこと。 ありがたい限りです。 今さっきの振り返りのこととか話をしつつ、建て込み状況を視察していただきました。 ぜひ後日あらためて、訓練生を激励にいらして下さい!

2020年2月19日 7:16 PM |

カテゴリー:令和元(2019)年度型枠コース

« 新しい記事へ

古い記事へ »